|

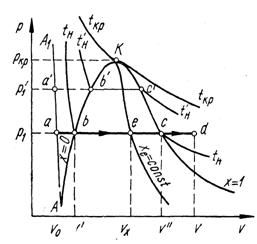

3. Параметры и процессы водяного пара Водяной пар в качестве теплоносителя широко используется в технологических процессах многих отраслей промышленности: энергетике, машиностроении, химической технологии и т.д. С технико-экономической точки зрения широкое распространение водяного пара по отношению к парам других веществ объясняется относительно низкой стоимостью воды и отсутствием вредного воздействия на металлы и живые организмы. Разделение вещества на газ и пар условно. Паром называется реальный газ, который в условиях его применения способен переходить в жидкость. Известно, что любое вещество в зависимости от внешних условий, определяемых давлением и температурой, может находиться в различных агрегатных состояниях, или фазах. Таких фаз известно три: газообразная, жидкая и твёрдая. Фазовые переходы значительно изменяют свойства вещества, в частности их плотности, как основные физические характеристики. Кривые фазовых переходов обычно представляют в p-t координатах (рис. 3.1), т.к. эти параметры определяют агрегатное состояние вещества.

При дальнейшем нагревании по линии b-c жидкость вскипает, а процесс c-d соответствует перегреву газовой (паровой) фазы. Отметим, что в точке b вещество находится в двухфазовом состоянии (жидкость + пар), следовательно, кривая АВ соответствует равновесному состоянию твёрдого тело – жидкость, кривая АК – равновесному состоянию жидкость-пар, а кривая АC – равновесию твёрдое тело-газ. Эти кривые соответственно называются: АВ – кривая плавления; АК – кривая кипения (насыщения); АC – кривая сублимации. На рис. 3.1 видно, что эти кривые пересекаются в точке А , которая носит название тройной точки.

Тройная точка замечательна тем, что в ней вещество одновременно

находится в трёх агрегатных состояниях. Для каждого вещества эта

точка характеризуется определёнными значениями параметров состояния

(p,

v,

T).

Так для воды Особый интерес представляет наличие на кривой насыщения АК критической точки K, в то время как на других кривых фазовых переходов такие точки отсутствуют. Установлено, что выше критической точки переход из жидкого состояния в парообразное происходит непосредственно, минуя стадию двухфазного состояния, и чёткой границы между жидкостью и паром не существует. Из p-t диаграммы также следует, что при t > tкр одним изотермическим повышением давления (процесс 5-6) невозможно перевести вещество из газообразного состояния в жидкое, т.е. для осуществления процесса конденсации в этом случае необходимо не только увеличить давление, но и снизить температуру. В теплоэнергетике широко используется парогенераторы (паровые котлы) в которых из воды получается пар с давлением выше атмосферного. Процесс получения пара из воды осуществляется испарением и кипением. Испарение – это парообразование на свободной поверхности жидкости, а в процессе кипения происходит интенсивное парообразование по всему объёму жидкости. При кипении пузырьки пара, образующиеся внутри жидкости за счёт интенсивного подвода теплоты, увеличиваются в объёме и поднимаются на поверхность жидкости. Процесс парообразования начинается при температуре кипения, которая называется температурой насыщения tн и остаётся постоянной во время всего процесса. Постоянство температуры при кипении объясняется тем, что подводимая теплота расходуется не на повышение температуры, а на процесс парообразования, сопровождающийся работой расширения. Количество теплоты, затраченное на парообразование называется теплотой парообразования и обозначается r. Согласно первому закону термодинамики для изобарного процесса (pн = const) можно записать: r = U´'- U´= pн ( v´'-v´ ), (3.1) где (U´'- U´) - изменение внутренней энергии за счёт преодоления сил сцепления между молекулами воды при T= const; ( v´'-v´ ) – разность удельных объёмов насыщенного пара и воды; pн - давление насыщения. Следует обратить внимание на то, что в процессе парообразования удельный объём вещества многократно увеличивается. Так, для воды при p = 0,1 МПа (1 ат) удельный объём воды v´при кипении равен 0,0010943 м3/кг, удельный объём образовавшегося пара v´' равен 1,696 м3 /кг, т.е. в процессе парообразования он увеличился в 1600 раз. Такое скачкообразное увеличение объёма является причиной повышенной взрывоопасности парогенераторов. Полученный в результате кипения насыщенный пар, находящийся в динамическом равновесии с жидкостью по всему состоянию может быть сухим насыщенным и влажным насыщенным. Сухой насыщенный пар представляет собой пар содержащий жидкость и имеющий температуру насыщения при данном давлении, а влажный насыщенный пар – это двухфазная система, состоящая из сухого насыщенного пара и жидкости. Для количественной характеристики содержания жидкости во влажном насыщенном паре используется понятие степени сухости, которое обозначается x и определяется по следующей формуле:

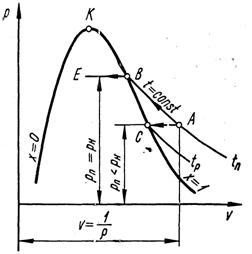

где mсп – масса сухого пара, кг ; mвп – масса влажного пара, кг ; mж – масса жидкости, кг . Очевидно, что для жидкости x = 0, а для сухого пара x = 1. Пар, используемый в промышленной теплоэнергетике должен обладать большим запасом тепловой энергии. Если к сухому насыщенному пару подводить теплоту, то его температура увеличится - такой пар будет называться перегретым. Таким образом, процесс получения перегретого пара в парогенераторах состоит из трёх последовательных стадий: подогрева воды до температуры кипения, парообразования и перегрева пара до требуемой температуры. Все эти стадии протекают при постоянном давлении и на термодинамических диаграммах изображаются изобарой. На фазовой p-v диаграмме (рис.3.2), где область двухфазного состояния ограничена кривыми x = 0 и x = 1, изобарный процесс получения пара изображается горизонтальной прямой ad, а три стадии получения перегретого пара отрезками: ab – подогрев жидкости, bc – парообразование, cd – перегрев пара. В технике и в теплоэнергетике часто используются смеси газов с парами, которые при определённых условиях легко конденсируются. Наиболее характерным примером парогазовых смесей является атмосферный воздух, в котором всегда находятся пары воды. Смесь сухого воздуха с водяным паром называется влажным воздухом. Знание свойств влажного воздуха имеет большое значение для технически грамотной эксплуатации различных видов сушильных и вентиляционно-увлажнительных установок различных типов.

кому рбар, представляет собой сумму парциальных давлений сухого воздуха рсв и водяного пара рп , т.е. рбар = рсв + рп (3.3.) Состояние насыщенного влажного воздуха характеризуется на p-v диаграмме точкой А, рис.3.3. Из точки А процесс насыщения может идти по одному из двух направлений: А-В или А-С. Процесс А-В осуществляется в том случае, если при неизменной температуре увеличивать количество

тве водяного пара, если ненасыщенный влажный воздух охлаждать при постоянном парциальном давлении пара рп. Тогда в точке С пар становится насыщенным и при дальнейшем снижении температуры (на диаграмме не показано) образуется туман. Температура, при которой во влажном воздухе образуется туман, называется температурой точки росы и обозначается tp.

Помимо термодинамических параметров состояния влажный воздух, как паровоздушная смесь, характеризуется влажностью и влагосодержанием. Влажность, в свою очередь, подразделяется на абсолютную и относительную.

Абсолютная влажность

воздуха – это количество водяного пара, приходящееся на 1 м3

влажного воздуха:

Учитывая, что объём влажного воздуха

Относительная влажность воздуха

Как видно из уравнения (3.5), относительная влажность воздуха измеряется в процентах и для сухого воздуха φ= 0, а для влажного насыщенного воздуха φ= 100%.

Если принять, что пар, находящийся в воздухе, с достаточной в

технике точностью представляет собой идеальный газ, тогда отношение

плотностей в уравнении (3.5) в изотермическом процессе АВ (рис.3.3)

можно заменить отношением давлений (

При

вычислении Для количественной характеристики содержания влаги во влажном воздухе наряду с влажностью часто используется влагосодержание. Так как в процессах влажного воздуха количество сухого воздуха (его масса) не изменяется, то целесообразно все удельные величины относить вместо 1 м3 к 1 кг сухого воздуха. Масса водяного пара mn., приходящаяся на 1 кг сухого воздуха, называется влагосодержанием d.

d

=

Взаимосвязь между относительной влажностью воздуха и его влагосодержанием отражается в уравнении (3.8):

где

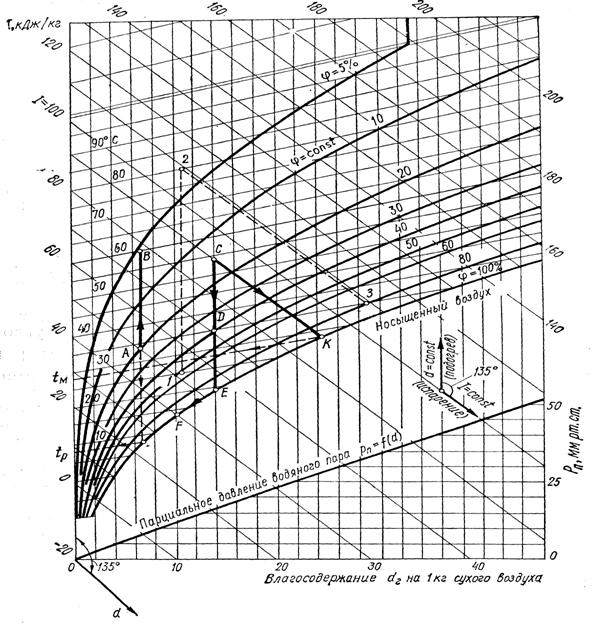

Определение параметров и исследование процесса влажности воздуха значительно упрощается, если вместо расчётных формул использовать диаграмму. Л.К.Рамзан в 1918 году предложил I-d диаграмму влажного воздуха, которая носит его имя. На этой диаграмме (рис. 3.4)по оси ординат откладывается энтальпия влажного воздуха i, кДж/кг,

Рис.

3.4.

I-d

диаграмма влажного воздуха

i,

кДж /кг сухого воздуха (

а

по оси абсцисс – влагосодержание

d

г/кг

Для

увеличения площади диаграммы ось абсцисс наклонена под углом 135°К

к оси ординат, поэтому линии i

=

const

оказываются наклонёнными под 45° к горизонтальной прямой. Значения

влагосодержания

d

оси абсцисс снесены на горизонтальную ось 0-0', что

позволило сократить размер диаграммы. Нанесенные на диаграмму

изотермы представляют собой прямые линии, угловой коэффициент

которых определяется по уравнению

Линии

p

=

745

мм

рт.ст. (

В

нижней части диаграммы построена линия парциальных давлений как

функция влагосодержания

d.

Из

графика

I

-

d

диаграмма влажного воздуха графически отображает взаимосвязь между

пятью параметрами:

I,

d,

t,

Описанная диаграмма широко используется в теплотехнике при расчётах различных процессов влажного воздуха, основными из которых являются: нагревание, охлаждение, адиабатное увлажнение и смешивание воздуха различных состояний.

Процесс нагревания

на

диаграмме изображается вертикальной линией АВ при

Состояние влажного воздуха после подогрева (точка В) определяется по температуре воздуха за подогревателем.

Процесс охлаждения

воздуха может проходить более сложно. Когда охлаждение происходит до

состояния полного насыщения (выше линии

Процесс адиабатного увлажнения воздуха идёт без теплообмена с

окружающей средой за счет теплоты влажного воздуха. При испарении

влаги из капиллярно-пористого тела принято считать её температуру и

температуру тела

t

=

0°С. Тогда при адиабатном увлажнении влагосодержание воздуха

увеличивается, а температура его снижается. Энтальпия влажного

воздуха, как полная энергия тела, остаётся неизменной, так как часть

её, затраченная на испарение влаги, возвращается обратно во влажный

воздух с испарённой влагой. На

i

–

d

диаграмме

процесс адиабатного увлажнения (процесс С-К) будет протекать по

линии

i=

const

(рис. 3.4). Пределом охлаждения воздуха будет температура,

соответствующая его полному насыщению до линии

Если испарение влаги происходит с поверхности воды при

t>

0°С, то этот процесс не по

i=

const,

а по линии

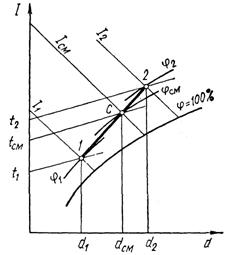

Процесс смешивания влажного воздуха

различных состояний также можно исследовать при помощи

i

–

d

диаграммы.

Если в камеру смешения поступает влажный воздух, состояние которого

в точках 1 и 2 (рис. 3.5) характеризуется параметрами

В принятых обозначениях уравнение баланса влагосодержания имеет вид (3.10):

Решая эти уравнения относительно i см и d см получим выражения (3.11) и (3.12):

и m2 . После преобразования уравнения (3.12) получим пропорцию (3.13) .

Из (3.13) следует, что процесс смешивания изображается на рис. 3.5 прямой линией, проходящей через точки 1 и 2, а точка С делит расстояние между ними обратно пропорционально массам смешивающегося воздуха. Примером смешивания влажного воздуха различных состояний может служить конвективная сушильная камера с рециркуляцией влажного сушильного агрегата и частичным добавлением сухого наружного воздуха [4].

|