Серебряный век русской культуры оказался удивительно коротким.

Он продолжался менее четверти века: 1900 - 1922 гг. Начальная дата совпадает с

годом смерти русского религиозного философа и поэта В.С. Соловьева, а конечная -

с годом высылки из уже Советской России большой группы философов и мыслителей.

Краткость периода вовсе не умаляет его значимости. Напротив, с течением времени

эта значимость даже возрастает. Она заключается в том, что русская культура -

пусть не вся, а только часть ее - первой осознала пагубность развития,

ценностными ориентирами которого выступают односторонний рационализм,

безрелигиозность и бездуховность. Западный мир пришел к такому осознанию намного

позже.

Серебряный век включает в себя, прежде всего два главных духовных явления:

русское религиозное возрождение начала XX века, известное также под именем "богоискательства",

и русский модернизм, охватывающий символизм и акмеизм.

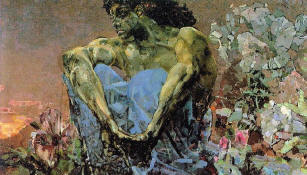

На рубеже столетий расцветает творчество одного из крупнейших мастеров русской

живописи Михаила Врубеля. Врубелевские образы — это образы-символы. Они не

укладывается в рамки старых представлений. Художник — «гигант, мыслящий не

бытовыми категориями окружающей жизни, а «вечными» понятиями, он мечется в

поисках истины и красоты». Мечта Врубеля о красоте, которую так трудно было

найти в окружающем его мире, который полон безысходных противоречий.

Врубелевская фантазия, переносит нас в иные миры, где красота, однако, не

освобождается от болезней века, — это воплощенные в красках и линиях чувства

людей того времени, когда русское общество жаждало обновления и искало пути к

нему.

В творчестве Врубеля фантазия соединилась с реальностью. Сюжеты некоторых его

картин и панно откровенно фантастичны. Изображая Демона или сказочную Царевну

Лебедь принцессу Грезу или Пана, он рисует своих героев в мире, словно созданном

могучей силой мифа. Но даже тогда, когда предметом изображения оказывалась

реальность, Врубель словно наделял природу способностью чувствовать и думать, а

человеческие чувства безмерно усиливал в несколько раз. Художник добивался того,

чтобы краски на его холстах сияли внутренним светом, светились, как драгоценные

каменья. Другой важнейший живописец рубежа столетий — Валентин Серов. Истоки его

творчества — в 80-х годах XIX века. Он выступил продолжателем лучших традиций

передвижников и в то же время смелым открывателем новых путей в искусстве.

Замечательный художник, он был блестящим педагогом. Многие видные художники

девятисотых годов нового века обязаны ему своим мастерством.

В первые годы своего творчества художник видит высшую сою цель художника в

воплощении поэтического начала. Серов учился в малом видеть большое и

значительное. В его замечательных портретах «Девочка с персиками» и «Девушка,

освещенная солнцем» не столько конкретные образы, сколько символы юности,

красоты, счастья, любви.

Позднее Серов стремился выразить представления о красоте человека в портретах

творческих личностей, утверждая важную для русской художественной культуры идею:

человек красив, когда он творец и художник (портреты К. А. Коровина, И. И.

Левитана). Поражает смелость В. Серова в характеристике его моделей, будь то

передовая интеллигенция или банкиры, великосветские дамы, высшие чиновники и

члены царской фамилии.

Созданные в первое десятилетие нового века портреты В. Серова свидетельствуют о

слиянии лучших традиций русской живописи и создании новых эстетических принципов.

Таковы портреты М. А. Врубеля, Т. Н. Карсавиной, позднее — «изысканно

стилизованный» портрет В. О. Гиршман и прекрасный, выдержанный в духе модерна,

портрет Иды Рубинштейн.

На стыке веков развивается творчество художников, ставших гордостью России: К.

А. Коровина, А. П. Рябушкина, М. В. Нестерова. Великолепные полотна на сюжеты

древнейшей Руси принадлежат Н. К. Рериху, искренне мечтавшему о новой роли

искусства и надеявшемуся на то, что «из порабощенного служащего искусство вновь

может обратиться в первого двигателя жизни».

Общая психологическая атмосфера послереволюционных лет вызвала у некоторых

художников недоверие к жизни. Усиливается внимание к форме, реализуется новый

эстетический идеал современного модернистского искусства. Развиваются ставшие

известными всему миру школы русского авангарда, в основе которых лежит

творчество В. Е. Татлина, К. С. Малевича, В. В. Кандинского.