Испанская Реконкиста сопровождалась систематическим заселением и освоением

опустошенных земель на каждом этапе завоевания. Испанцам-христианам с Севера,

иностранцам, прежде всего французам, предлагались особо благоприятные условия

поселения.

С середины XI в. испанская Реконкиста взяла на себя доселе неизвестную миссию

религиозной войны и проложила путь, в военном и духовном отношении, крестовым

походам. Позднее французская колонизация Южной Франции и королевства Обеих

Сицилий, как и немецкая колонизация Пруссии, официально также представлялась как

крестовые походы.

Но это расширительное употребление понятия «крестовых походов», которое,

принижая их, позволяло соединить с виду различные и изолированные военные

предприятия в контексте общей экспансии Запада с середины XI до конца XIII в.,

не должно скрывать того, что крестовыми походами были все же преимущественно

походы в Святую землю. И если их окончательные результаты были незначительными,

а для Запада скорее пагубными, нежели благоприятными, то тем не менее они по

своему психологическому накалу стали вершиной экспансионизма средневекового

христианского мира.

Вот почему необходимо, не забывая о существенной роли в развязывании

крестоносных войн не столько собственно экономических, сколько материальных и

демографических причин, особое внимание уделить духовному и эмоциональному

аспекту крестовых походов, которые были блестяще проанализированы Полем

Альфандери и Альфонсом Дюпроном.

Несомненно, что крестовые походы, даже если их участники ясно не сознавали и не

определяли для себя побудительных мотивов, воспринимались рыцарями и крестьянами

XI в. как очищающее средство от перенаселенности Запада и жажда заморских земель,

богатств и фьефов их увлекала более всего. Но эти походы еще даже до того, как

обернулись полным провалом, не утолили жажды земли у западных людей, и последние

вынуждены были вскоре искать в самой Европе, прежде всего в развитии сельского

хозяйства, решения проблемы, которого не дал заморский мираж. Святые земли,

ставшие ареной войны, отнюдь не были источником хороших иль плохих заимствований,

о которых заблуждавшиеся историки некогда с увлечением писали. Крестовые походы

не способствовали подъему торговли, который начался благодаря прежним связям с

мусульманским миром и внутреннему экономическому развитию Запада; они не

принесли ни технических новшеств, ни новых производств, которые проникли в

Европу иными путями; они непричастны к духовным ценностям, которые

заимствовались через центры переводческой деятельности и библиотеки Греции,

Италии (прежде всего Сицилий) и Испании, где культурные контакты были более

тесными и плодотворными, чем в Палестине; они даже непричастны к распространению

роскоши и сладострастия, которые в глазах суровых западных моралистов были

свойственны Востоку и которыми неверные якобы наградили

простодушных крестоносцев, неспособных противостоять чарам и чаровницам Востока.

Конечно, полученные не столько от торговли, сколько от фрахта судов и займов

крестоносцам доходы позволили некоторым итальянским городам — Генуе, но более

всего Венеции—быстро разбогатеть; но что походы пробудили торговлю и обеспечили

ее подъем в средневековом христианском мире, в это ни один серьезный историк

более не верит. Напротив, они способствовали оскудению Запада, особенно

рыцарства; далекие от того, чтобы обеспечить моральное единство христианского

мира, они распаляли зарождающиеся национальные противоречия (достаточно среди

прочих свидетельств почитать рассказ о Втором крестовом походе, который составил

монах из СенДени и капеллан Людовика VII Эд де Дей и в котором ненависть между

немцами и французами накаляется с каждым эпизодом, или вспомнить об отношениях в

Святых землях между Ричардом Львиное Сердце и Филиппом-Августом, а также

герцогом Австрийским, который позднее посадил Ричарда в тюрьму); походы сделали

непроходимым ров, разделявший Запад и Византию, и вражда между латинянами и

греками, обострявшаяся от похода к походу, вылилась в Четвертый поход и взятие

Константинополя крестоносцами в 1204 г.; вместо того чтобы смягчить нравы,

священная война в своем неистовстве привела крестоносцев к худшим эксцессам,

начиная еврейскими погромами, которыми отмечены пути их следования, и кончая

массовыми избиениями и грабежами, например в Иерусалиме в 1099 г. или в

Константинополе в 1204 г., о чем можно прочитать в сочинениях как европейских

хронистов, так и мусульманских и византийских; финансирование крестовых походов

стало причиной или предлогом увеличения бремени папских поборов и появления

опрометчивой практики продажи индульгенций, а духовно-рыцарские ордена,

оказавшиеся в конечном итоге неспособными защитить и сохранить Святые земли,

осели на Западе, чтобы предаться там всем видам финансовых и военных

злоупотреблений. Таков тяжкий итог этих экспедиций. И я не вижу ничего иного,

кроме абрикоса, который христиане, возможно, узнали благодаря крестовым походам.

Можно еще добавить, что недолговечные учреждения крестоносцев в Палестине были

первым опытом европейского колониализма, и в качестве прецедента он для историка

многозначителен. Несомненно, что Фульхерий Шартрский в своей хронике несколько

преувеличил масштабы колонизационного движения на Восток. Тем не менее его

описание психологии и поведения христианского поселенца весьма примечательно.

«Посмотрите же и поймите, каким образом Господь в наши времена превратил Запад в

Восток. Бывшие прежде западными людьми, мы стали восточными; бывший римлянин или

франк стал здесь жителем Галилеи или Палестины; жившие в Реймсе или Шартре,

оказались горожанами Тира или Антиохии. Мы уже забыли родные места, и одни не

знают, где родились, а другие не желают об этом и говорить. Некоторые уже

владеют в этой стране домами и слугами по праву наследования; некоторые женились

на иностранках, сирийках или армянках и даже на принявших благодать крещения

сарацинках. Один живет с зятем, или невесткой, или тестем, другой окружен

племянниками и даже внучатыми племянниками. Этот обрабатывает виноградники, тот—поля.

Они говорят на разных языках, но уже научились понимать друг друга. Разные

наречия становятся общими для той и другой нации, и взаимное доверие сближает

самые несхожие народы. Чужеземцы стали местными жителями, и странники обрели

пристанище. Каждый день наши родственники и близкие приезжают к нам сюда, бросая

все, чем владели на Западе. Тех, кто был бедным в своей стране, Господь здесь

делает богатыми; владевшие несколькими экю здесь обретают бесчисленное

количество безан гов; имевшим там лишь мызу Господь здесь дарует города. Так

зачем же возвращаться на Запад, если Восток столь благодатен? Господь не

потерпит, чтобы носящие крест и преданные ему оказались здесь в нужде. И это,

как вы видите, есть великое чудо, коим должен восхищаться весь мир. Разве слышал

кто о чем-либо подобном? Господь желает нас всех наделить богатством и привлечь

к себе как самых дорогих его сердцу друзей, ибо ему угодно, чтобы мы жили

согласно его воле, и мы должны от всего сердца смиренно ему повиноваться, дабы

счастливо пребывать в мире с ним"

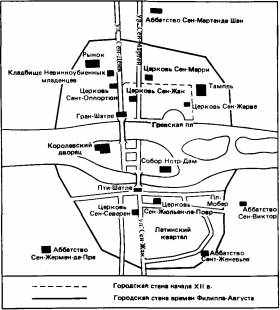

1.ПАРИЖ

Когда Урбан II в Клермоне в 1095 г. разжигал огонь крестовых походов и когда св.

Бернард его раздувал в ? 46 г. в Везеле. они надеялись превратить беспрестанные

войны в Европе в одну справедливую войну, в борьбу с неверными. Они хотели

очистить христианский мир от скандальных сражений между единоверцами, дать

страстной воинственности феодального общества похвальный выход, указав великую

цель, достижение которой выковало бы столь недостающее ему единение душ и

действий. Разумеется, церковь и папство расчитывали благодаря крестовым походам,

духовными руководителями которых они были, получить одновременно средство

господства на самом Западе, в той Respublica Chnstiana, которая была

торжествующей, но в то же время бурлящей, полной внутренней борьбы и неспособной

собрать свои жизненные силы.

Этот великий замысел провалился. Но церковь все же сумела найти ответ на чаяния

людей, и ей удалось кристаллизовать вокруг идеи крестового похода подспудные

желания и глухие тревоги Запада. Долгое время чувства и помыслы западных людей

были обращены к Иерусалиму небесному. Церковь же показала христианам, что его

можно обрести через Иерусалим земной, и утолила жажду странствий, владевшую теми

христианами, которых реальности этого мира не могли привязать к земле, предложив

им паломничество, крестовый поход, обещавший удовлетворить все желания —

приключений, богатства и вечного спасения. Крест был еще на Западе не символом

страдания, а символом торжества. Накалывая его на грудь крестоносцев, церковь

придавала ему его истинное значение и восстанавливала ту функцию, какую он

выполнял при Константине и первых христианах.

Хотя в походах принимали участие люди из разных социальных слоев, они были

воодушевлены схожими страстными чувствами. Параллельно рыцарской армии возникла

армия бедноты. В Первый крестовый поход армия бедноты, как наиболее

воодушевленная, тронулась первой, и, перебив по пути много евреев, она

постепенно распалась и прекратила существование под ударами голода, болезней и

турок, так и не достигнув цели — Святой земли. Но еще долгое время спустя

крестоносный дух поддерживался в низших слоях общества, где проникновенность и

обаяние его мифов были особенно сильными. И поход детей, юных крестьян, в начале

XIII в. стал воплощением этой трогательной приверженности ему.

Поражения, следовавшие одно за другим, быстрое вырождение мистики крестовых

походов в политику, даже в политику скандальную, долго не могли успокоить это

мощное волнение Запада. Зов заморских земель на протяжении XII в. и позднее

будоражил воображение и чувства людей, которым не удавалось найти у себя, на

Западе, смысла их коллективного и индивидуального предназначения.

В 1099 г. Иерусалим был взят, и в Святой земле возникло латинское государство,

быстро оказавшееся под угрозой. Людовик VII и Конрад III в 1148 г. не смогли ему

помочь, и христианский мир в Палестине стал своего рода беспрестанно

сокращающейся шагреневой кожей. В 1187 г. Саладин вернул Иерусалим; Ричард

Львиное Сердце во время Третьего крестового похода (1189—1192) безуспешно

расточал свои подвиги, тогда как Филипп-Август поспешил вернуться в свое

королевство. В результате Четвертого похода, обращенного венецианцами против

Константинополя, была создана другая эфемерная латинская империя, в Византии,

просуществовавшая с 1204 по 1261 г. Тем временем Фридрих II, отлученный папой от

церкви, путем переговоров восстановил власть христиан в Иерусалиме в 1229 г., но

в 1244 г. город был вновь захвачен мусульманами. Лишь немногие идеалисты хранили

в это время былой крестоносный дух. К ним относился и Людовик Святой. Повергая в

ужас большинство членов своей семьи, начиная с матери Бланки Кастильской, и

своих советников, он сумел увлечь армию крестоносцев, большая часть которой

последовала за ним из любви скорее к нему, нежели к Христу, первый раз в 1248 г.

в Египет, где он попал в плен к неверным, а во второй раз в 1270 г. в Тунис, где

он и умер.До конца XV в. и даже позднее разговоры о крестовом походе

возобновлялись часто. Но в поход никто не отправлялся.

В то время когда Иерусалим владел воображением западных людей, другие города,

более реальные и более открытые земному будущему, развивались на самом

Западе.Большинство из этих городов существовало до тысячного года, восходя своим

началом к античным и более ранним временам. Даже в варварских, поздно

христианизированных странах, у скандинавов, германцев или славян, средневековые

города возникли из таких древних поселений, как славянские «гроды» или

северные«вики». Основание городов на пустом месте было в средние века редким.

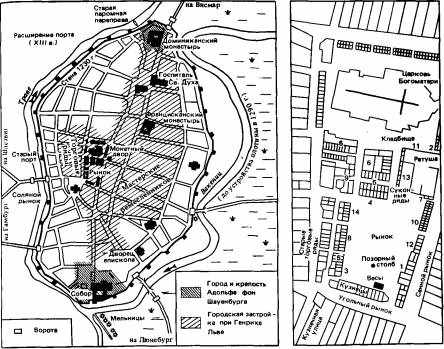

Даже Любек был старше актов его основателей Адольфа Шауэнбурга (1143) и Генриха

Льва (1158). Однако можно ли говорить, что средневековые города были теми же

самыми, что и их предшественники, даже в этих наиболее частых случаях

преемственности? В римском мире города были прежде всего политическими,

административными и военными центрами и только затем— экономическими. В Раннее

Средневековье, забившись в углы своих старых стен, ставших слишком просторными,

города сохраняли почти исключительно лишь политическую и административную

функцию, да и то атрофированную. Наиболее видные из них обязаны были своей

относительной значимостью присутствию не столько государя, охотно

путешествующего и предпочитающего деревню, или его высокопоставленного

уполномоченного (их было мало, и за пределами королевского дома они не имели

многолюдных свит), сколько епископа. Будучи религией преимущественно городской,

христианство поддерживало на Западе городскую жизнь. И если епископальные города

сохраняли определенную экономическую функцию, то это была та примитивная

функция, которую обеспечивали амбары епископа или городских монастырей, куда

свозились припасы из сельских окрестностей и откуда за службу или за деньги, а в

голодную пору и бесплатно они распределялись среди части жителей.

2.ЛЮБЕК