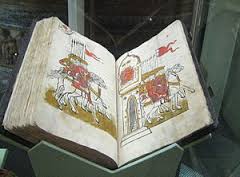

О древнерусском человеке говорили, что он либо ратай, либо оратай (либо воин, либо пахарь). Большая часть произведений описывала достоверные события и реальных лиц, исторические повести в большинстве своем относились к жанру воинской, героической повести, а их элементы можно было наблюдать в других жанрах ДРЛ (летописи, жития, слова и т.д.). Много воинских повестей было создано в самый трагический, наверное, период – период татаро-монгольского нашествия. Большую часть воинских повестей II-го периода можно разделить на две группы: повести о татаро-монгольском нашествии («Повесть о битве на реке Калке», «Повесть о разорении Рязани Батыем») и повести о Куликовской битве («Сказание о Мамаевом побоище», «Задонщина»). Один из главных героев ДРЛ был «хоробрый на ратях воин», отличительные черты которого – мужество, пренебрежение к ранам, к смерти, благородство. Во всей древнерусской литературе нет человека, испугавшегося смерти. Тогда как противник – заносчивый, хвастливый, коварный. Для композиции воинской повести характерны обязательные композиционные части:

– сборы дружин, речь князя перед выходом в поход. Князь в воинской повести не только стратег, но и оратор. Моление князя, дружины перед выходом в поход;

– бой не сразу. Перед боем представлено единоборство противоборствующих героев, предвосхищавшее исход битвы: кто кого в единоборстве побьет, та сторона и победит в бою. Рассказ о поединке вошел в канон воинской повести. Иногда единоборство – после сражения. Также часто встречаем разного рода предзнаменования победы (или поражения) – в приметах, явлениях природы, божественных знамениях воины видели исход битвы (хорошо всем знакомое солнечное затмение в «Слове о полку Игоревом», предвещавшее поражение; видения Бориса и Глеба на облаке, предвещавшее победу на поле Куликовом в «Сказании о Мамаевом побоище»);

– описание боя, битвы – кульминация повествования, к которому сходятся все сюжетные линии. Бой, сражение, исход битвы представляются с вмешательством Бога, иногда Бог отворачивается от людей, мстя им за грехи, и, наоборот, помогает одержать победу;

– бой сравнивается с пиром («здесь пир закончили храбрые русичи») либо с посевом («и русская земля костьми была посеяна, а кровью полита»);

– оптимистическая концовка – независимо от исхода битвы.

Многие образы воинских повестей проникнуты истинным драматизмом. Можно утверждать, «что этот жанр, хотя и был направлен в первую очередь на отражение исторических событий, достаточно последовательно обращал внимание и на внутренний мир его участников. На протяжении существования жанра были выработаны устойчивые средства для выражения определенного круга психологического состояния героев: печали, радости, страха, гнева и т.д. Многие древнерусские авторы сумели показать мотивирующую связь чувств и мыслей с поступками героев» (Н.В. Трофимова).