В первые века нашей эры, несмотря на развитие хинаянских и махаянских философских школ, буддизм в гуптскую (IVVI вв.) и особенно послегуптскую эпоху утрачивает свое влияние. Фактически наступает упадок буддизма на его родине. В записках китайских путешественников рассказывается о заброшенных монастырях, а в литературных сочинениях гуптской эпохи с осуждением говорится о буддийских монахах.

Упадок буддизма совпал с другим важнейшим событием в истории индийской религии и культуры возрождением индуизма как философско-религиозной системы, являвшей собой синкретическую философско-религиозную систему, синтезировавшую предшествующие наработки различных школ. Исключительная легкость, с которой индуистская традиция впитывала отдельные местные культы, философия, допускавшая одновременное существование многочисленных интерпретаций в виде фактически независимых друг от друга школ, сохранение и развитие традиционных социальных институтов страны (это касается в первую очередь защиты кастовой системы) все это в конечном итоге сделало индуизм, этот своеобразный религиозный синтез, более приемлемым для самых различных слоев населения, чем реформационные системы. К началу средних веков буддизм хинаяны фактически исчезает в Индии, становясь основной религией Цейлона, а позднее Юго-Восточной Азии. «Северный» вариант буддизма (махаяна) сохранял еще некоторое влияние в стране в течение ряда веков, но постепенно как в мифологии, так и в культе он сближался с индуизмом. Индуизм оказывал все большее влияние на буддизм, в буддийских монастырях появляются даже изображения индуистских божеств. Интересно, что Будда был объявлен одним из воплощений бога Вишну. К VIIIXV вв. индуизм окончательно ассимилирует все собственно индийские направления махаяны.

К гуптской эпохе ортодоксальный брахманизм также претерпел значительные изменения. Старые божества утратили популярность, безнадежно устаревшим и излишне сложным выглядел и ритуал, предписанный текстами Вед и Брахман. Но тем не менее философские представления Упанишад и Бхагавадгиты создавали возможность для включения любых местных культов и верований в освященную веками брахманистскую традицию.

Формирование системы, получившей единое название «индуизм» (или, точнее, «хинду дхарма» «индийский закон») только много веков спустя, когда с приходом арабов понадобилось дать всей этой группе культов какое-то обобщающее обозначение, началось задолго до гуптской эпохи и было связано с первыми попытками примирить мифологию брахманизма с местными верованиями аборигенных племен (главным образом дравидийских).

Первое из двух главных направлений индуизма вишнуизм возник еще в маурийскую эпоху (IVII вв. до н.э.), но значительное распространение получил в гуптский период. Главное божество Вишну в ранних текстах выступает под именем Нараяна. Нараяна-Вишну, очевидно, божество аборигенов Северной Индии. Уже тексты Брахман называют его могущественным богом и ставят иногда даже выше поздневедийского творца вселенной Праджапати.

Позднее Нараяна отождествляется с Вишну одним из ведийских вариантов солнечного божества. Имя бога Вишну, судя по всему, также аборигенного происхождения. В дальнейшем этот двойственный образ упоминается уже исключительно под именем Вишну, а религиозное течение, объявляющее его верховным божеством, получает название вишнуизма.

Необыкновенная популярность вишнуизма в Индии объяснялась в значительной мере поистине уникальной способностью этой ветви индуизма ассимилировать различные верования. Это осуществлялось с помощью разработанной системы вьюх и аватар. Суть понятия «вьюха» состоит в том, что всемогущее божество Нараяна Вишну последовательно раскрывает себя в четырех различных формах; с Вишну, таким образом, слились еще несколько популярных местных божеств, среди них едва ли не заслоняющий Нараяну в последующей литературе Васудэва. Многие атрибуты средневекового Вишну восходят именно к Васудэве: он связан с божественной птицей Гарудой. В вишнуизм было включено еще одно местное божество Кришна, которое вскоре стало одним из самых популярных. Кришна божество пастухов, он изображается шаловливым юношей, вступающим в любовные игры с пастушками. Таким образом, система вьюхи помогла растворить в вишнуизме образы Васудэвы и Кришны.

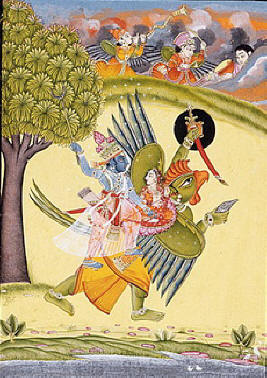

Вишну и Лакшми верхом на Гаруде (ок. 1730 г)

Еще более значительной по результатам оказалась синкретическая тенденция, связанная с понятием «аватары». Слово это означает «нисхождение» или, точнее, «земное воплощение божества в интересах людей». Ранняя литература упоминает четыре аватары Нараяны-Вишну, в дальнейшем перечень доходит до 29. Подобный принцип совмещения разнородных мифов позволил вовлечь в сферу вишнуистских сюжетов представления из самых различных культов. Перечислим только наиболее известные из них. В трех из своих образов Вишну выступает в виде животного: как гигантский вепрь он спасает Землю от гибели в водах; в час потопа он в форме рыбы влечет за собой индийский ковчег корабль, на котором спасается патриарх людей Ману; как черепаха он участвует в процессе пахтания океана. Как божественный герой Рама он вступает в брак с Ситой (богиней земледелия) и, освобождая ее от демонического властителя Раваны, завоевывает Ланку. Тема эта послужила затем центральным сюжетом прославленной «Рамаяны» Вальмики.

Существенным отличием индуизма не только от брахманизма, но и от большинства других религиозных систем является то, что это учение связано не с одним, а с тремя божествами, причем каждый из них в принципе равноправен двум остальным. Этот чисто индийский вариант «троицы» получил название «тримурти» (т. е. три образа). Он включает в себя Брахму бога творца, Вишну бога хранителя вселенной и Шиву бога разрушителя. Первый из них Брахма пришел в индуизм из собственно ведийского пантеона, в позднейшей религии он скорее выражение самой идеи творения, чем самостоятельное божество. В отличие от Вишну и Шивы (а также от Богини-Матери Шакти, занявшей важное место в индуистском пантеоне) Брахме почти не посвящалось храмов, хотя в богословской литературе он и часто упоминался. Вместе с тем каждый из этих трех богов отображал весь мир. Последователи Вишну именовали его не только хранителем, но и создателем и разрушителем вселенной. Шива также мог сочетать все три космогонические функции. Эта черта открывала дорогу как к веротерпимости, так и к естественному сосуществованию различных философских учений. Это внутреннее единство целого и части, примитивной религиозности и абстрактного умозрения, пронизанного мистикой, представляет собой характернейшую черту индуизма как системы, которая в дальнейшем вобрала в себя все основные религиозные течения Индии.

Наряду с вишнуизмом очень большую популярность приобрели шиваизм и шактизм.

Шива вошел в брахманистскую литературу как двойник Рудры ведийского божества грозы и ураганных ветров, окруженного сонмом жестоких и враждебных людям духов. Отождествление это явление весьма позднего времени. В действительности же здесь имеет место процесс вовлечения в брахманизм местного божества, культ которого был связан с верованиями населения южных районов Индостана, подобно тому как Нараяна-Вишну служил отражением религиозных верований населения серверной части страны.

Культ Шивы связан с экстазом. Шива в представлениях индийцев танцует на поляне для сожжения умерших, он натирает свое тело погребальным пеплом, на шее у него вместо гирлянды ожерелье из черепов. Когда он является в мир в образе нищего аскета, чашей для подаяния ему служит человеческий череп. Другие атрибуты также подчеркивают его страшную силу и могущество: одеждой ему служит тигровая шкура, оружием трезубец, лук и топор. Впрочем, разрушение только одна из двух сторон его активности. Шива не только божество аскетизма и жертвоприношений, он также и защитник людей в их обычном, повседневном существовании. Шива чрезвычайно популярен среди индийского населения, особенно на юге страны.

Постоянными спутниками его выступают Ганеша и Сканда, также, по-видимому, по происхождению независимые дравидские божества. Образ Ганеши хранит в себе черты глубочайшей древности: у него человеческое туловище и голова слона, его везет огромная крыса, он связан с миром демонов и подземным царством. Включение его в шиваистский пантеон искусственный компромисс, относящийся к более позднему времени.

Гравюра с изображением Брахмы Кришна, являющий свою вселенскую форму Арджуне

Сканда проданный сын Шивы представлен целомудренным юношей, не знающим тайн любви и не имевшим матери (легенда возводит его рождение непосредственно к Шиве). Он царь могущественных воителей, поэтому борьба с враждебными демонами занимает в его мифологической биографии особенно значительное место; в целом же образ Сканды один из сложнейших во всей индуистской традиции.

Вслед за усвоением мифологических образов Нараяны-Вишну и Шивы наступила эпоха восприятия брахманизмом грандиозной совокупности распространенных в Индии культов верховного женского божества. В сущности начало процессу положило уже почитание мужских божеств, вошедших в систему индуизма вместе со своими женскими ипостасями: Лакшми (супруга Вишну) и Ума, или Парвати (жена Шивы).

Ритуал индуизма существенно отличался от брахманистского, он сложился в раннем средневековье и сохранился в ортодоксальной брахманской среде почти без изменения до наших дней. В большинстве своем индуизм просто заменил древнейших богов новыми божествами общеиндийской религиозной системы; так, Праджапати отождествлялся с Брахмой и отчасти с Нараяной.

Но были и принципиально новые моменты культа. Старая религия не знала культовых сооружений, почти неизвестен ей был и скульптурно выполненный материальный образ божества. Индийская религия на новой стадии проявилась прежде всего в иных формах богопочитания: храм воспринимался как «дом божества»; деятельность жрецов превратилась в постоянное оказание услуг своему «господину»; статуя олицетворяла личное присутствие бога; каждое утро ее торжественно омывали, опрыскивали благовонными жидкостями, выносили на улицы города, чтобы бог мог насладиться видом своих приверженцев, затем снова вносили в храм, где божество веселили музыкой и изысканными танцами, (выполнявшимися обычно профессиональными танцовщицами.

Особое развитие получает индуистская архитектура: храмы индийского средневековья являются значительным достижением индийского искусства.

Следующая эпоха в развитии индийской мысли характеризуется уже становлением самостоятельных философских школ.

Философия, связанная с индуизмом, делится по традиции на шесть даршан (систем). Общей чертой, определившей их религиозную принадлежность, является признание авторитета Вед, закона кармы и веры в «конечное (т. е. мистическое) освобождение» как в главную цель существования человека. С точки зрения оригинальности эти системы весьма не равноценны. Список открывает ньяя собрание логических правил и наставлений в области техники доказательств и полемики; собственно философские обобщения здесь почти отсутствуют. Вклад этой системы в создание и развитие логики как отдельной области знания был весьма значительным, она оказала благотворное влияние на индийскую науку в целом, что особенно проявилось в позднейшую эпоху. За ньяей следует вайшешика, близкая к ней в ряде отношений, но впитавшая одновременно и некоторые материалистические представления. Основа этой школы безбрежный атомизм, когда вещи распадаются на отдельные неделимые частицы (ану), комбинации их порождают все многообразие окружающей нас природы. Из этого делается вывод, что целью существа, познавшего характер реальности, является освобождение от перерождений и привязанности к внешним объектам. Это несколько противоречивое соединение натурализма и мистицизма представляет собой любопытный пример ассимилирования наивно-материалистической системы идеалистической традицией.

Система санкхья занимает промежуточное положение между материализмом и идеализмом (попытки осмысления ее как чисто материалистической школы, делавшиеся и в нашей науке, нельзя признать убедительными). Происхождение ее относится к глубокой древности, она не уступает в возрасте Упанишадам и полнее, чем они, воплощает представления стихийного материализма этой архаической эпохи. Основой бытия признается в ней непосредственно воспринимаемая природа (пракрити). Однако в восприятии законов ее существования сказывается уже влияние положений Упанишад: все в мире следует в своем становлении трем основным направляющим силам, первая из которых раджас (энергия, движение) воплощает в себе созидающий импульс бытия, вторая тамас (инертность) являет собой его диалектическую противоположность, третья саттва (ясность, самосознание) знаменует внутреннее, отвлеченное постижение происходящего.

Шакти и Шива в образе Ардханари Статуэтка танцующего Шивы Натараджа

Признание этого чисто духовного в своей основе элемента равнозначным движению и покою в материальном конструировании природы свидетельствует о значительной идеалистической струе внутри самого существенного, натурфилософского раздела философии санкхьи. Еще более очевидно этот идеалистический аспект проявляется в учении о пуруше (чистой духовности). Пуруша санкхьи несомненное порождение Упавишад. Он не действует, сущность его созерцание. Он присутствует во всех вещах, и только благодаря его присутствию они и становятся существующими. Он непознаваем и неуловим и все же наличествует в любой, даже в самой незначительной материальной вещи. Соединение пуруши с пракрити (духа с природой) порождает 25 элементов, т. е. первоначальных форм существования, включающих, согласно санкхье, как чисто духовные (например, интеллект), так и вполне материальные (вода, земля, воздух и т. д.) сущности. Дуализм санкхьи проявился и в ее попытке совместить близкое материализму представление о «самодвижении природы» (присутствие пуруши подразумевается в любом ее проявлении) с идеалом религиозного освобождения, целиком совпадающим с традицией Упанишад. Только познав естественное движение вещей, утверждает санкхья, человек способен понять все безграничное превосходство постоянного и неизменного духа над непостоянной, лишенной устойчивости материальной природой. Из этого положения закономерно следовал призыв к самоуглублению и аскетической тренировке.

Санкхья оказала огромное влияние как на светскую культуру, так и на различные религиозные направления индуизма. Материалистический элемент при этом постепенно вытеснялся; все же школа эта достаточно ясно выразила свою центральную, в принципе антииндуистскую идею отрицание религиозного абсолюта в какой бы то ни было форме и особенно последовательное неприятие любых представлений о личном, антропоморфном божестве.

К санкхье примыкает йога система, получившая особую известность в связи с теми конкретными правилами психофизической тренировки, которые она рекомендовала для достижения «состояния освобождения». В раннем произведении этой школы «Йога-сутре» Патанджали намечены только общие принципы системы. Позднее она привела к созданию учения о так называемой восьмичленной йоге, имея в виду, что все предписываемые ею упражнения можно условно разделить на восемь видов; важнейшие из них связаны с контролем над дыханием (пранаяма), различными фиксированными положениями тела (асана), сосредоточением мысли на каком-либо одном объекте (дхьяна). Разумеется, технические моменты только начальная ступень системы; цель ее будто бы достигаемая в трансе утрата сознания своего «я» (самадхи). С философской точки зрения йога не самостоятельна: она всецело повторяет основные положения санкхьи, отказываясь, однако, от самого смелого из них отрицания божественности. Последователи этой школы чтили личное божество, что помогало им найти общий язык с практическим индуистским культом.

Статуя четырехликого Брахмы Статуя четырехрукого Вишну VIII-IX вв.

Миманса (пятая даршана) также неоригинальна, но направленность ее, тенденция иная. Она пытается последовательно вернуться к Ведам, проявляя в этом стремлении даже большую бескомпромиссность, чем ортодоксальное индуистское богословие. Основой всякого знания она провозглашает тексты ведийских сборников самхиты. Подобно многим другим индийским религиозно-философским системам, миманса глубоко практична, но практицизм этот особого рода. Центральным вопросом остаются в ней принципы и нормы ритуала, правильное богопочитание. В разработке этой идеи миманса по существу отходит даже от подлинного духа ведийской традиции. В Ведах жертвы приносились ради богов, в мимансе боги существуют ради жертвы. Они перестают быть властителями природы, вторгающимися в движение стихий и жизнь людей, здесь они лишь необходимое звено ритуальной схемы, так как без них практика жертвоприношения утратила бы свой смысл. Естественно, что подробные и зачастую казуистические толкования отдельных ритуальных предписаний Вед занимают в текстах мимансы основное место; собственно философские проблемы отходят при этом на второй план. Миманса рассматривалась всегда как некоторое (скорее религиозное, чем философское) предисловие к последней из даршан веданте, призванной послужить ее подлинно теоретической основой.

Веданта занимает в ряду этих школ особое место. Оставленное ею наследие огромно, в эпоху средневековья она одерживает решительную победу над другими даршанами. Веданта принадлежит к числу наиболее философски насыщенных и емких. Основы ее восходят примерно к VII в. до н.э., хотя «Веданта сутра» датируется лишь II в. до н. э., а наибольшую известность система и все учение получили лишь в VII в. н. э. в трактовке и с комментариями знаменитого Шри Шанкара Ачария (Шанкары). Смысл системы вкратце сводится к следующему.

Источник всего сущего, феноменального и иллюзорного мира Абсолютная Реальность, Брахман, Тот. Этот источник вне качеств и атрибутов, он един и неделим. А коль скоро так, то и духовное «Я» каждого индивида, его Атман, тождественно ему. В то же время это духовное «Я» в веданте не противостоит телу, ибо в отличие от санкхьи веданта отрицает дуальность мира, не видит различий между пурушей и пракрита. Здесь все едино, все Брахман, причем в рамках этого единого реально существуют лишь сам Брахман и являющиеся его частью духовные монады, «Я» каждого. Тело же и даже мысль, как и весь материальный феноменальный мир, мнимы, иллюзорны.

Статуя Шивы в храме Мурдешвара