|

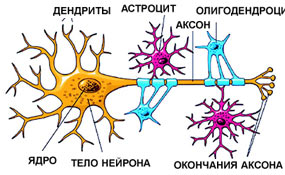

3.5. Нервные волокна. Возрастные особенности нервных волокон Нервные волокна – это отростки нервных клеток, покрытые оболочками. По морфологическому признаку нервные волокна подразделяются на 2 группы: мякотные или миелинизированные безмякотные, не имеющие миелиновой оболочки.

Основу волокна составляет

осевой цилиндр

–

отросток нейрона, который состоит из тончайших

нейрофибрилл.

Они участвуют В мякотных нервных волокнах осевой цилиндр покрыт миелиновой и шванновской оболочками (рис. 3.3.1). К этой группе волокон относятся чувствительные, двигательные волокна, а также тонкие преганглионарные волокна вегетативной нервной системы. Миелиновая оболочка покрывает осевой цилиндр не «сплошным футляром», а только определенные его участки. Участки волокна, лишенные миелиновой оболочки, называются перехватами Ранвье. Длина участков, покрытых миелиновой оболочкой, равна 1-2 мм, длина перехватов 1-2 микронам (мкм). Миелиновая оболочка выполняет трофическую и изолирующую функции (обладает высоким сопротивлением по отношению к биоэлектрическому току, пробегающему по волокну). Длина межперехватных участков – «изоляторов» относительно пропорциональна диаметру волокна (в толстых чувствительных и двигательных волокнах она больше, чем в тонких волокнах). Перехваты Ранвье выполняют функцию ретрансляторов (генерируют, проводят и усиливают возбуждение). По функциональному признаку нервные волокна подразделяются на: афферентные (чувствительные) и эфферентные (двигательные). Скопление нервных волокон, покрытых общей соединительнотканной оболочкой называется нервом. Различают чувствительные, двигательные и смешанные нервы, последние в своем составе содержат чувствительные и двигательные волокна.

Функцией

нервных волокон является проведение нервных импульсов от рецепторов

в ЦНС и из ЦНС – к рабочим органам. Для проведения возбуждения по нервным волокнам характерны определенные закономерности: двустороннее проведение нервных импульсов – возбуждение по волокну проводится в обоих направлениях от места раздражения; изолированное проведение возбуждения – нервные импульсы, пробегающие по одному нервному волокну, на соседние волокна, проходящие в составе нерва, не распространяются благодаря миелиновой оболочке; нервные волокна относительно неутомляемы, так как при проведении возбуждения волокно расходует сравнительно мало энергии и ресинтез энергетических веществ компенсирует их расходы. Но при длительном проведении возбуждения происходит снижение физиологических свойств волокна (возбудимости, проводимости);

для

проведения возбуждения необходимо анатомическая Возрастные особенности нервных волокон. Миелинизация аксонов начинается на 4-м месяце эмбрионального развития. Аксон погружается в шванновскую клетку, которая несколько раз обкручивается вокруг него, а слои мембраны, сливаясь друг с другом, образуют компактную миелиновую оболочку (рис. 3.5.1).

Рис. 3.5.1

К моменту рождения миелиновой оболочкой покрыты спинномозговые двигательные волокна, почти все проводящие пути спинного мозга, за исключением пирамидных путей, частично черепно-мозговые нервы. Наиболее интенсивно, но неравномерно миелинизация нервных волокон происходит в течение первых 3-6 месяцев жизни, вначале миелинизируются периферические афферентные и смешанные нервы, затем – проводящие пути ствола головного мозга, позднее – нервные волокна коры головного мозга. Плохая «изоляция» нервных волокон в первые месяцы жизни является причиной несовершенства координации функций. В последующие годы у детей продолжается рост осевого цилиндра, увеличение толщины и длины миелиновой оболочки. При неблагоприятных условиях окружающей среды миелинизация замедляется до 5-10 лет, что затрудняет регуляцию и координацию функций организма. Гипофункция щитовидной железы, дефицит ионов меди в пище, различные отравления (алкоголь, никотин) угнетают и даже могут полностью подавить миелинизацию, что приводит к появлению у детей умственной отсталости различной степени. |